Natural Vegetation and Wildlife

Earth is a wonderful planet because of the biosphere. Natural vegetation and wildlife are a part of the biosphere. Plants were the first organisms to appear on Earth as members of the biosphere.

Trees and plants are called producers. They make their food in sunlight with the help of carbon dioxide, chlorophyll, and water. This process of making food is called photosynthesis.

Animals and birds are herbivorous consumers because they directly or indirectly depend on plants for their existence. The transfer of energy in a food chain begins with vegetation.

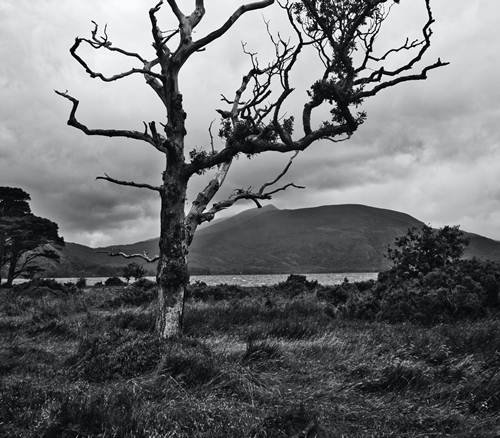

Natural Vegetation

Natural vegetation includes the forests and grasslands of the earth. Climate, landscape, soil, etc. affect the natural vegetation. These factors are of different types at different places on the earth.

There are many types of climates, different types of soils, and many types of landscapes on Earth, there are thousands of types of vegetation. More than 45000 types of plants are found in India alone.

Classification of Forests

Geologists and botanists divide forests into five main categories.

Equatorial Forests

These forests, as their name suggests, occur in areas near the equator. Hence the climate remains warm throughout the year. The annual rainfall is more than 200 cm. Equatorial forests are very dense.

In some areas, they are so dense that the sun’s rays do not reach the Earth. The trees in these forests are very tall because they compete to rise above each other for the sunlight, which does not reach the bottom.

Equatorial vegetation grows in separate layers. The lower layer consists of shrubs. Above this are the lower canopy, the main canopy, and the visible parts on rising which can go up to 50 meters.

Evergreen Forests

In these forests, plants of all species release leaves at different times, and the greenery of these forests remains throughout the year. These forests are mostly found in South America’s Amazon Bay, Africa’s Congo Bay, West African territories, Malaysia, Indonesia, and other countries of South East Asia.

Tropical Deciduous Forests

Deciduous forests are found in tropical areas where the annual rainfall ranges from 100 to 200 cm. The trees shed their leaves in the autumn due to which they are called deciduous forests.

Being in the monsoon region, they are also called monsoon forests. The main areas of monsoon forests in southern Asia are; India, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Malaysia, Vietnam, Indonesia, etc.

The wood of these trees is hard. They provide valuable wood of economic importance. Teak, sandalwood, coconut, bamboo, mahogany, neem, mango, peepal, banyan, etc. are the important products of these forests.

Evergreen Temperate Broad Leaves (Mediterranean Type) Forests

These forests are found around the Mediterranean Sea; Like Greece, Portugal, Spain, Southern France, Italy, Turkey, Yugoslavia etc. They are found in the southwestern parts of Australia, the central part of Chile, and the region of the California Coast.

The temperature here remains average. The climate is neither too cold in winter nor too hot in summer. The annual rainfall in these areas ranges from 75 to 100 cm. This rain falls in winter.

Summers are generally dry. Therefore, the leaves of the trees in these forests are broad and smooth and their roots are very deep. Even in low rainfall and dry season,

these forests remain evergreen and the leaves of the trees do not fall, due to the smooth leaves, transpiration is also not high. Due to the deep roots, trees make full use of underground water. Some of the important trees of these trees are Oak, Olive, Cedar, Fir, Walnut, Eucalyptus, Cypress, etc.

Temperate Broad Leaves Deciduous Forests

These forests spread from the cold regions of Europe, Asia, and North America. They are widely distributed in China, Japan, Korea, northern Russia, western Canada, and the Gulf of St. Lawrence.

These forests are found in the average zone. The winter season is longer in these areas where the rainfall is 50 cm and the average temperature is 6 degrees.

The leaves of the trees fall in the dry season, hence they are called deciduous forests. The main trees found in these forests are walnuts, Betel nut, Oak, Chirabelle, Ash, Elm, Gray bark trees, etc.

6. Coniferous Forests:

High latitude areas of Canada, Norway, Sweden, Finland, the Siberian region of Russia, the Himalayas, and the Alsace are famous for coniferous forests. Its main trees are Deodar, Spruce, Silver fir, Chir, Kale, etc.

The shape of these trees is conical. The stem is not too thick. There are leaves around the stem only at a little height, which decreases as it goes up height. It becomes cone-shaped at the top.

The branches and leaves of these trees are inclined downwards. After falling on the trees, the snow slips and falls on the ground so that the trees survive.

Grasslands

Tropical Grasslands

They are found in areas south and north of the Congo Bay in Africa, the region of Brazil, the Guiana Highlands, the deserts of Australia, and the southern plateau of India. Here the grass becomes deciduous and then reaches a height of 2 m.

It spreads rapidly in hot and humid weather but withers in dry weather. Drought-resistant trees such as bos and eucalyptus grow here in the high passes. Trees are plentiful in heavy rains.

Temperate Grasslands

In Eurasia, they are also known as steppes. In North America, they are called Prairies. In South America, they are called Pampas. In Africa, they are called veld. Here the grass is shorter and less coarse than in tropical pastures. Depending on rainfall, this grass can be 30 to 60 cm tall. Trees are less tall than tropical grasslands.

Desert Vegetation

Tropical vegetation adapts itself to the dry climate. Common plants here are cactus, thorny bushes, and rough grasses. Most of the plants do not have leaves. Even if they are, they are hard, waxy, or needle-shaped.

One reply on “Natural Vegetation and Wildlife”

[…] diversity. Attention is being paid to the production of only a few plants and vegetables, all the natural vegetation was destroyed in the construction of roads and […]